【拆老機、玩老鏡】Kodak Anastigmat 152mm f/6.3老鏡

冼鏡光

July 24, 2014上線

April 3, 2025搬家到此

![]()

冼鏡光

July 24, 2014上線

April 3, 2025搬家到此

![]()

玩老鏡在許多人心目中可能是轉接1960到1980年代末之間生產的135相機鏡頭,

最大宗的不外是M42螺紋版(東德和Pentax)、Nikon、Canon FD、Contax C/Y、Leica等知名鏡頭,

轉接Hasselblad等中片幅鏡頭的人不是沒有而是不多,轉接再大片幅鏡頭的玩家就更少了。

如果把鏡頭年代再推到二次大戰之前、甚或一次大戰之前,這一類玩家很可能是鳳毛麟角,或許他(或她)們就直接玩老底片機也說不定。

這個猜測可能是對的,因為論壇上用摺疊(也叫做蛇腹)機型的底片玩家不少,而且很多人是用中片幅機型。

用底片當然就得沖洗、印相或掃描才能得到數位檔和朋友分享,在某種程度上是有點不方便,因而何不直接用這些鏡頭拍數位呢?

這種想法並不新奇,因為有廠家生產把大型相機後面板改成能夠裝DSLR的接環,

也有玩家DIY自己造這樣的轉接板、甚至於在中片幅機身後面鑽個可以安裝數位機身的洞。

然而,把數位相機裝在中大片幅相機後方相當於把中大片幅鏡頭裝在數位相機上;

換句話說,就是把中大片幅鏡頭轉接到數位相機上,這反而比較省事(雖然失掉了大片幅相機的某些功能,譬如移軸)。

不過大片幅機型的標準鏡頭焦距動則150mm或更長,這些標準鏡頭裝到小片幅機身上全都變成望遠鏡頭,因此除非是近拍,

移軸的意義已經不大,少了它並沒有什麼損失。

所以,這篇文章就談談把一些中大片幅的老鏡頭轉接到數位機身上拍攝的經驗,

愛動手的朋友就有機會玩到1920和1930年代的真正老鏡頭了。

選中片幅摺疊機是有深意的。

首先,除非是年代較近的機型,這類相機都使用目前不再生產的底片,自然攝友買下來實際拍照的機會不大,

會買的多半是收藏,然而這類機型太多收不勝收,就變成非名機就不很值錢,所以廉價入手的機率十分高,

特別是蛇腹破損漏光或機身有瑕疵的更是便宜。

不過,我們只要鏡頭而不要機身,所以鏡頭是好的、T快門可用就夠了。

其次,這些老摺疊機片幅大過目前流行的120片幅(6×6cm),標準鏡頭的焦距通常是105mm起跳,對轉接而言有此必要。

為什麼?舊式摺疊機的鏡頭沒有對焦機制,對焦得用機身上的蛇腹,一旦把鏡頭從機身上拆下來就無法對焦,

解決的辦法就是用近拍用的蛇腹。

蛇腹本身有厚度,加上轉接時用到的各種接環和數位機身的厚度,很可能就已經有50多甚至60多公分,

如果轉接手續複雜,70公分或更長是很有可能的。

我們都知道,鏡頭對焦到無限遠時從鏡頭到底片(或感光晶片)的距離最短,這段距離就是鏡頭的焦距。

所以,若各接環厚度加蛇腹厚度加蛇腹到感光晶片的厚度已經是60公分或更長,鏡頭的焦距就必須至少有60公分以上,

有時75mm的鏡頭還不一定夠用,當然下一個好選擇就是100mm或更長的焦距了。

這不是此地的第一篇拆老機、玩老鏡的文章,以前曾經談過Rapid Rectilinear和Rapid Landscape、

甚至於Dyotar 180mm f/4.7都是從舊相機拆下來的,只是除了Rapid Rectilinear之外都不是來自摺疊相機。

玩摺疊相機鏡頭最大的好處應該就是價格低廉(除非是名機),而且買鏡頭好但機身差的相機更是便宜,

本文要談的No. 2C Autographic Kodak Special Model A因為少了個撐起相機直立的腳而且表皮有點損傷,

eBay上的成交價不足600台幣;

個人為了要瞭解東德NOVAR Anastigmat鏡頭的表現,買了機身有點瑕疵的東德Zeiss Ikon的摺疊機,

花費約150台幣!

第二個好處,當然就是大多數摺疊機的鏡頭都是老鏡,而且還是比幾乎所有135 SLR鏡頭都老的老鏡,非常適合此地老鏡叢談的口味。

所以,我會陸續把一些便宜的摺疊機老鏡整理出來和各位同好分享,把它們獨立出來、叫做老鏡叢談:拆老機、玩老鏡系列。

言歸正傳,這是真正含拆機的第一篇:No. 2C Autographic Kodak Special Model A。

為什麼挑摺疊機型?

摺疊機型(folding camera)在二次大戰之前就開始流行,幾乎所有重要廠家都生産過這類相機,而且大多數是中片幅或更大。

二次大戰後,135片幅開始流行,自然地小片幅摺疊式機型也跟著出現,但好景不常,很快就被連動測距機型、然後是SLR取代。

以價格和轉接實用的觀點來看,二次大戰前後的中片幅摺疊機最實惠,時間再早些在1920年代裝了名鏡的名機就水漲船高了,

一次大戰以前的機型也不少、價格當然也會高(特別是品相好的相機)。

拆老機、玩老鏡

有了這些基本認識之後老鏡叢談系列就再多一味,姑且叫它做拆老機、玩老鏡單元。

這個單元的重點是把一些老相機(特別是中片幅摺疊相機)的鏡頭拆下來,裝到無反光鏡機型上的玩法。

上一段提過,焦距以100mm以上為宜,手上得有個蛇腹、一些上昇和下降接環、以及從某口徑螺紋到該蛇腹的轉接環。

我的建議是,找一個很便宜但穩固的Nikon相容蛇腹,加上Nikon BR2和K3(或相容)接環,

若干便宜副廠、不需要有自動光圈的延伸筒(也叫做接寫環)就足夠了。

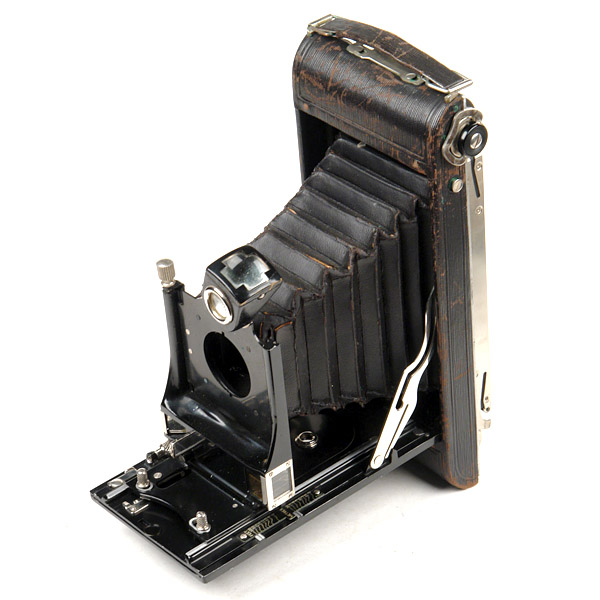

相機本身

我們要談的是下面這台摺疊式相機,No. 2C Autographic Kodak Special Model A。

它的生產年份是1923到1928,使用A130卷裝底片,片幅大約是4.875×2.875英吋(約略是123×73mm),

鏡頭是Kodak Anastigmat 152mm f/6.3。

所以,這是一台相當老、但又不是非常老的平常相機,它的品相還很不錯,只是支撐相機的腳不見了,所以照片中才用其它道具撐着。

快門速度準確與否並不重要,因為我們只會用到T快門,真正控制曝光的是數位相機上的快門。

相機一側有個銀色按鈕(下左照片),按下去彈出前方面板, 把它拉成和機身垂直(下右照片)就會看到圓形的機名標示(下右照片的右上角)。 靠機身部位有兩根銀色的圓形小桿,用手抓住它們並且向內壓(只有一根可以活動)再向外抽就可以把蛇腹拉出來, 向外拉到某個程度就會進入定位,這就是上面照片的樣子。

相機右側(鏡頭向前)有一個可以旋轉的銀色滾輪(下左照片),這是大致對焦用的。 鏡頭座右邊垂直方向也有一個類似的滾輪(請看本節第一張照片),轉動它時可以把鏡頭上下移動,因此這是一個有少許移軸能力的鏡頭。 鏡頭左上方的是觀景窗(下右照片),上面有垂直和水平構圖的標示。

相機提把下方的金屬片是機背鎖(下左照片),把它向一側拉開後可以取下機背(下右照片), 打開機背之前最好先把蛇腹推回機身內方便作業; 另外,收蛇腹之前應該把鏡頭用對焦滾輪收回原位、把鏡頭降下來(如果移位過)、把觀景窗位置放好, 要不然面板就蓋不回去、或是無法卡在收納的位置。

仔細看看鏡頭部位,應該會發現有個環(叫做固定環,retaining ring),它上面有兩個凹槽(下左照片黃圈處)。 用工具卡住兩個槽轉動把固定環取下,於是打開相機面板時鏡頭就會掉下來(所以打開面板時要留心),下右就是取下鏡頭後機身內的樣子。 接下來的照片是取下鏡頭後的機身。 絶大多數摺疊機型都是用這個方式裝鏡頭的,取下鏡頭後機身可以收起來,以便玩完鏡頭後還可以裝回去展示。

下面是取下的鏡頭的底部和固定環:

接下來,我們就不管機身而專談鏡頭了。

鏡頭下方有一片可以左右撥的滑片,這是控制光圈用的,上面標了幾個天候(DULL、GRAY、CLEAR、BRILLIANT)。 把滑片左右撥時,下方銀色的小箭頭指向對應的光圈f值(上面照片中是f11), 空隙中的數字(5、10、25、50)就是該光圈下對應著四個天候的快門速度,使用人依當時的天候選擇一個快門速度。

鏡頭頂端標了KODAMATIC所在是定快門的地方。 這個鏡頭使用叫做KODAMATIC的鏡間快門,有5、10、25、50、100、150、B和T幾個選擇(下左照片); 經過90多年,快門速度很難說準確,不過我們只用T快門,其它速度是否準確倒不是重點。 鏡頭右側中央有快門線孔(下右照片)。

鏡間快門的鏡頭在不用時,快門葉片是關着的,避免鏡頭漏光影響底片,在拍攝前把快門上弦, 然後按下快門時打開快門拍攝,接着快門自動關閉。 Kodak的這個鏡頭也不例外,鏡頭左上方是快門上弦桿,拍攝完後它指向10點鐘方向(見前面鏡頭正面照片)。 把上弦桿向下撥到底,讓它指向七點鐘方向(下左照片),這就把快門上弦。 在鏡頭左側約九點鐘方向是快門桿,快門上弦後把它向下撥就拍攝,然後上弦桿回復原狀。

使用B快門時,撥了快門桿後不放開會打開快門,於是上弦桿回復一半指向九點鐘方向(上右照片), 放開快門桿後上弦桿和快門桿回復原位,並且關閉快門葉片,所以按住快門桿的時間就是曝光時間。 T快門的用法相近,按下快門桿後就可以放手,於是快門桿和上弦桿都指向九點鐘方向、並且打開快門葉片(上右照片), 再按快門桿就關閉快門。因為此地用數位機身拍攝、而且快門在機身內,所以並不需要使用鏡頭上的快門, 我們只需要用T快門,上弦後按下快門桿把快門葉片打開就夠了。

安裝方式很簡單,把37-52上昇接環的52mm隂紋面朝上套在鏡筒中(下左照片), 再把固定環裝回鏡頭並且鎖緊(下右照片),這樣鏡頭就相當於有了一個52mm的陰螺紋。

把Nikon BR2裝入37-52上昇接環,於是鏡頭就有Nikon F的裝著機制(下面照片)。

最後,把鏡頭裝上Nikon PB6,並且加上一個Nikon F(鏡頭)到Sony NEX(機身)的轉接環,就可以用Sony NEX5拍攝。

為什麼是用Sony NEX5而不是Nikon的DSLR?道理很簡單, 這個鏡頭的最大光圈是f/6.3,用DSLR對焦已經有點吃力(特別是在低亮度的場合),而且也不會自動收縮光圈, 所以Sony NEX這一類MILC(Mirrorless Interchangeable Lens Camera)的放大和峰值對焦功能就相當好用。

事實上,蛇腹也不是非Nikon PB6不可。 以上述的安裝方式而言,您只要找到一個52mm陰紋到手上蛇腹的裝着機制的轉換環,什麼廠牌的蛇腹都可以使用; 當然,上昇接環也不一定得是37-52,37mm到其它口徑的上昇接環也行,重點仍然在有否從該口徑陰紋到鏡頭裝着機制的轉接環。 用Nikon產品的原因,主要是Nikon這些配件又多又容易找,而且便宜的相容蛇腹產品也不少。

安裝鏡頭時刻意把調光圈的滑片放在f/11(大約是中間的光圈位置),並且讓它在鏡頭的正上方(見前面的照片), 拍攝時多半就用這個光圈。快門則是定在T,上弦後按快門桿讓快門永遠開著。

下面是把小雪人玩偶放在窗邊稍亮的地方拍攝,情況好一些,但對比還是不高; 第二張是轉成黑白、再提高對比的結果。

下面是睡夢中的貓的耳朶部位。 拍攝時有了點陽光,但畫面還是有一種曝光過度的泛白感覺。 第二張照片是耳朵部位的裁切,這也是對焦所在,從這張照片看來鏡頭的解像力還真不錯。 第三張照片是把第一張轉成黑白、對比提高一點去掉泛白,效果就很好了。

等到一個出太陽的日子,把整套設備搬到公園去試鏡。 一般而言,如果畫面中亮部很多,結果就是下面照片那樣有很強的泛白區域,這多半就是強內反射造成的泛光, 好在是拉一拉曲線就可以救回來。

在公園裡免不了會拍咱們城裡的昇降鐵橋,這是第一張照片。 因為這是順光、而且景中沒有特別亮的區域,對比是低一些而且色澤也有點濁,但也不算差。第二張是提高對比後的結果, 第三張則是把第二張轉成黑白。

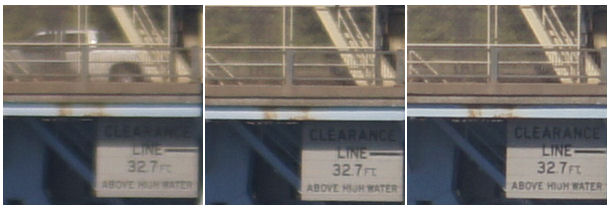

橋的景用最大光圈f/6.3、中央光圈f/11和最小光圈f/22各拍了一張,下面是這三張照片中央部位的裁切。很明顯地,鏡頭分辨遠處小細節(欄桿)的能力不如近代鏡頭,但坦白說卻也不致於不能看;光圈f/11拍攝的結果是好一些。

下面是橋左側下方的標示的200×200裁切, 自左而右是最大光圈f/6.3、f/11和f/22。除了最大光圈之外,其它兩者相差不大,不過都比中央部位稍弱,似乎離開非中心區域後品質下降頗快。

下面是一台Zeiss Ikon的Icarette 500/2摺疊相機,雖然掛了Zeiss Ikon的牌子, 但相機原來是由Ica公司從1925年起生產,所以叫做Icarette。 Zeiss Ikon是1926年時合併了四家德國相機廠Contessa-Nettel、Ernemann、Goerz和Ica組成, 那段日子後生產的機種名稱常常是合併前的名稱; 照片中的機型應該是1930年前後的產品。 這張照片是用f/11拍攝,然而因為太陽光在左上角, 造成畫面下半有了泛光(上半部有屋簷擋住陽光),第二張照片是轉成黑白,問題就不那麼明顯了。

下面這張是Nikon School的棒球帽,室內光線不高但很柔和,鏡頭的表現很好。

下面這張是陰天黃昏拍路邊的野花,拍攝時已經沒什麼陽光,光圈是用f/6.3。

下面是重拍哈蜜瓜一景(見上節),當時室內燈光加窗邊黃昏的光線得到對比不很高的結果,差強人意。

接下來是幾張花的照片,鏡頭到被攝體的距離大致上在30公分上下,光圈都是f/11(其實還不夠小)。 第二張的色澤有點濁,增加一點對比和飽和度就會全然改觀。 第四張照片是第三張對焦部位的裁切,表現相當好。

最後是三個小擺設的試拍照片。 第一個貓偶長的8cm,照片的放大率在0.5X左右。 第二個貓偶的長度約35mm,放大率大約是0.45。 第三張的貓偶高約28mm,放大率就很靠近1:1了。

從上面的照片看來,Kodak Anastigmat 152mm f/6.3的中央部位在近代的數位相機上的表現仍然不俗, 解像力也還能撐得住,只是對比低些、色澤比較濁、而且很容易有泛光。

雖然小光圈鏡頭談散景沒多大意義,但這個鏡頭的表現並不差,下面兩張照片是在最大光圈下的散景效果, 第一張是遠景、第二張是近景,每一個亮點都散開成一個實心而沒有亮邊的圓,所以說它的表現不錯。 至於什麼是好散景的條件,請看拙著《DSLR:觀念、技巧與原理》的第M.13章。

需要的器材: 蛇腹。一個蛇腹,什麼牌子的都可以,但蛇腹收到最短長度時從前面板到後面板的距離愈短愈好。 如果鏡頭的焦距在120mm以上,這不是個問題; 但若焦距在100mm上下,裝到前面板到後面板之間距離較長的蛇腹上時,就很可能只能近拍而不能對焦到無限遠。 譬如說,Nikon PB4和PB6面板之間距離分別是3cm和3.5cm左右, 一個110mm的NOVAR-ANASTIGMAT裝在PB6上無法對焦到無限遠,但在PB4則可以大致上對焦到無限遠。 另外,給短卡口距機型用的蛇腹(譬如Canon FD、Leica M或M39)也容許有調校對焦到無限遠的空間。

需要的器材: 倒接環。 倒接環是近拍重要配件之一,它一面是陽螺紋、另一面是裝入機身的機制(和鏡頭後方的機制相同), 所以文中用到的Nikon BR2是個倒接環。 此地的使用方式,是把倒接環當成鏡頭用把它裝入蛇腹的鏡頭座內, 當然倒接環的鏡頭機制得和蛇腹的相同(Nikon的倒接環配Nikon蛇腹、Canon FD的倒接環配Canon FD蛇腹等等)。 倒接環的另一端是陽螺紋,用來裝入上昇接環的隂螺紋中,螺紋口徑以不小於49mm為原則; 雖然可以用上昇和下降接環改變口徑,但多用一個接環就多增加一點厚度,對短焦距的鏡頭轉接是很不利的。

需要的器材: 上昇和下降接環。這是不用多說的。 大多數倒接環的陽螺紋口徑在49mm和58mm之間,很少有大過62mm的, 所上昇接環的陰螺紋端不外乎就是49、52、55、58、62這幾個。

需要的器材: 相機和轉接環。 也許各位認為APS-C片幅的DSLR、甚至於135片幅的DSLR是最佳選擇, 但個人的經驗是時下流行的無反光鏡MILC機型最理想,特別是有峰值對焦和放大功能的機型, 縱使是低階機型也可以玩得十分過癮。 然後,就得選一個合用的轉接環; 譬如說,若蛇腹是Canon FD而相機是Micro 4/3系統,就需要一個Canon FD(鏡頭)到Micro 4/3(相機)的轉接環。 記得打開相機的峰值對焦和放大功能,並且讓相機在沒有裝鏡頭的情況下也可以按快門;細節請查說明書。

需要的器材: 其它。 腳架當然是必需品,很少有人可以手持蛇腹並且對焦拍攝。 拆老相機的鏡頭時通常得把機身內的固定環轉下來,空手轉是很困難的,一個開手錶殼的便宜工具會很有幫助。 如果手上相機只能用機背的LCD取景構圖,在強光下可能完全看不到影像,如果有需要的話, 不妨買一個便宜的LCD放大遮光眼罩,很好用的。

綜合起來,這個Kodak Anastigmat 152mm f /6.3在中央的表現算是很好的, 邊緣方面,因為拍不到就無法評論了。 在色彩方面,如果場景的對比大一些而且又沒有強光或高亮度區域,鏡頭的表現實在不俗(請看花的近拍照片)。 若埸景有強光,情勢就馬上改觀,對比降低而且畫面泛白。 從另一方面來看,花很低的代價在近代器材上玩將近一世紀的老鏡頭,瞭解我們上上上代前輩拍照的可能結果, 的確也是美事和樂事一樁,不是嗎?

這一篇就到此為止,有空再談其它有趣的真正老鏡頭。下回見,祝各位找到心目中的老老鏡並且按快門愉快。

更新紀錄