UniveX A:(也許是)最早破百萬銷售量的小巧相機(1933)

冼鏡光

May ??, 2008上線

September 28, 2024 教師節搬家到此

![]()

冼鏡光

May ??, 2008上線

September 28, 2024 教師節搬家到此

![]()

如果以生產相機的機型數目排名,Kodak肯定是第一,接下來亳無疑問的就是Zeiss Ikon,但是產品多並不一定等於銷售量大,

銷售量大也不一定會賺錢(Life雜誌就曾經因為發行量太大而停刊),

不過回頭看看誰最先生產能夠大量銷售的相機倒也不失為茶餘飯後的好論題。

有意思的是,第一台大量生產破百萬銷售量(總銷售量四百萬台)的相機既非Kodak產品、也不是來自Zeiss Ikon,

而是一家在美國叫做Universal Camera Corporation的小公司(以下簡稱Universal),

他的Model A(1933年)也許是史上第一台在短期內銷售量破百萬的機種;

一般的看法是,Universal的Model A奠定了便宜大量銷售機型的基石,

而稍後的Argus A(1936年)則是讓Kodak的卡匣135底片(也就是今天習用的標準)廣為流傳的機型。

在談到相機時,不少同好提到的不外是德系或日系,對美系機型總是或多或少有點嗤之以鼻,

但是在二次大戰之前美系機型自有它們「本土化」的考量,

所以本篇先介紹總銷售量四百萬台的Universal的Model A、正確的說法是UniveX Model A(以下簡稱做UniveX A),以後有機會再談Argus A。

UniveX A是一台非常簡單的傻瓜相機,不但如此,它還非常小,比一張CF記憶卡大不了多少(見下面的照片),

更重要的是它非常便宜,1933年推出時只賣$0.39美元,在那個時候美國人平均週薪約$10美元,

一台Leica或Contax至少要$200美元。Univex A一推出就轟動,而且供不應求,

這樣的相機在老機雜記系列中絕對有一席地位。

1933年似乎是個很遙遠的日子了,在咱們東方,日軍攻入山海關、後來簽了塘沽協定、默認日本佔領熱河省與偽滿州國合法, 四年後(1937)終於爆發七七事變。 在其它地方,德國希特勒上台,美國小羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)第一任推行新政、 挽救從1929年10月29日黑色星期二股市崩盤開始的經濟大蕭條。 所以UniveX A出現時國際經濟在谷底、而且戰雲密佈,當然生產一部讓人人都買得起的便宜相機無疑是個合理的想法。

Jacob J. Shapiro曾經是Githens的副手,Githens到紐約之後Shapiro到Indianapolis的一家計程車保險公司當業務員。 1930年美國因為經濟蕭條而百業不振,但Githens與Shapiro卻看到了未來,他們認為便宜的業餘相機一定會大行其道, 所以兩人於1932年在紐約市成立了Universal Camera Corporation,由Githens與Shapiro分任總裁與副總裁。

在1930年經濟蕭條的年代,整個美國社會幾乎沒有多少現金流通,普通人家買不起貴重物品,一般人的平均週薪大約是$10美元, 那時的相機縱使是Kodak的廉價機種也要$1美元,頂級的Contax與Leica至少要$200美元。 所以Githens與Shapiro的信念是,相機要便宜到人人都買得起,而且底片張數不必要多、足夠普通人隨手拍攝就好, 拍完就沖印然後買下一卷,於是單賣底片的利潤就十分可觀,而相機本身就不過是幫忙賣底片的工具而已。 以這個想法生產的UniveX A讓Universal一夕暴紅!

在開始生產之前,不知道什麼原因,或許Universal與Norton之間在設計上有些爭議 (一說是Githens與Shapiro看過Norton的設計藍圖),Universal也設計生產了尺寸稍異的機型, 並且在1933年10月推出,這部相機就是UniveX A,售價$0.39美元; 不但如此,Githens與Shapiro甚至把UniveX A當成是Universal的原創性產品,在1933年2月23日申請專利。 Norton方面自然不甘心,因為模子開了、錢也花了,給Universal這麼一整所有努力付諸流水,所以也把相機的設計、 造型、機械等申請專利(1933年10月30日),同時開始生產原先為Universal設計的相機,並且在1934年上市。 Norton這部機型稍大,使用Kodak特別製造的底片,售價是$0.5美元。 這場專利之爭在1936年2月4日落幕,Universal勝訴,Norton把專利與庫存都賣了給Universal, 稍後Universal把從Norton買來的相機全部換裝成使用自己底片的機型上市。 正因為這一點,當時美國業界普遍認為Universal缺乏商業道德,這個惡名就跟著Universal直到倒閉為止; 不但如此,在1940年一篇有關塑膠開模生產史文章中完全不提Universal,而把塑膠在生產相機上的功勞給了Norton。

不論如何,UniveX A從1933年10日推出起,配著獨家由比利時進口的特殊規格底片,在市場上十分成功; UniveX A不但透過百貨公司、雜費店、香煙攤、相機行等管道銷售,還經由贈品與獎品方式送出, 而且也由零售商搭配其它貨品減價出售。 UniveX A剛上市時Universal只打算每天生產500台,但因為銷售太好而不斷增產,三年內賣了300多萬台, 到1935年Universal達成總銷售400萬台的目標時,每天的產量已經高達20,000台, 在1930年代中葉經濟大蕭條的日子這可是個驚人的記錄。

因為UniveX A使用從比利時進口的特殊規格底片,買了Univex A相機的客人就只能買Universal底片, 所以幾年之內就賣了兩千多萬卷。 然而,後來二次大戰爆發,經大西洋從比利時運送底片的來源有了困難,使Universal陷入困境, 所以Universal是成也特殊規格底片、敗也特殊規格底片。

根據記載,UniveX A曾經出過一次大風頭。 有個搶匪搶了洛杉磯市的一家銀行,在追逐時掉了一台UniveX A,警方把底片沖出來後發現上頭有搶匪探路的照片, 其中一張正是搶匪本人,不久之後警方就按圖索驥逮捕了搶匪並且起出他搶到的一萬美元!

相機前方面板中央的圓孔是鏡頭,下方淺色的五瓣圖案是裝飾,上方的V字是Universal的商標 (一說是與Universal的獨特底片有關,見下文)。第一型是早期生產的機型(下左), 從鏡頭圓孔起有十條(上下各二、左右各三)放射狀的線條,Universal把它們叫做sunburst(太陽光芒), 還為這個設計申請了專利。第一型後期(較普遍)的機型在鏡頭週圍有若干圈階梯狀的層次如照片所示, 但前期則沒有。第二型的太陽光芒紋路不見了,面板上變成很簡單的幾何圖案。

不論是那一型,UniveX A前方面板上都有一個凵字型的鐵絲,把它掀起來如下所示,與機身後面方形的孔正好構成一個觀景窗。 拍照時從機背的小孔向前看,再調整視線使得剛好看到鐵絲的框,這就是相機鏡頭所能拍到的景。

UniveX A是不需要對焦的,構圖完成就可以拍攝。 在機身左側有一根小撥桿(見照片中黃圈的標示),把它向下撥就打開快門拍攝,但小桿就停在下方, 拍下一張照片時得把小桿向上撥再度打開快門。 UniveX A的快門結構很簡單,機身面板中央圓孔所看到的並不是鏡頭的透鏡,而是一片淺色的金屬擋片,鏡頭在它的後方, 撥快門桿時機身內部的彈簧把擋片彈開讓光線經過鏡頭到達底片,然後再彈回原位蓋住鏡頭。 這類型的簧片快門(spring shutter)在二十世紀初的低價相機中十分流行, 老機雜記第一篇 No. 2 Bulls-Eye:Kodak的早期傻瓜盒子相機(1895)就談到過這樣的一個快門。

下面照片是第一型(左)與第二型(右)的機背,中央的圓孔是紅色半透明的,用來讓使用人看到底片後方紙面上的流水號。 第一型的機背上除了標明機型(上方)、使用專用底片(左方)、鏡頭(右方)、與公司名稱(下方)之外, 圓孔下方標了PATENT PENDING字樣、表示正在申請專利。 我們前面提過Universal在1933年申請專利,所以第一型是Universal在未取得專利、或已取得專利但還來不及變更設計時生產的。 這一條專利申請中的標示在第二型的機背上就沒有了,所以第二型是Universal成功取得專利後的產品。

一手抓住機身另一手推機背的觀景窗部份(見下左照片中的箭號標記),就可以把機背推離機身並且取下(見下右照片)。 照片中是第二型的UniveX A,上片旋鈕在左下角(第一型在右上角,請看前面的照片,這是兩型之間的重大差異)。 從照片中可以看到鏡頭,上方是裝新底片所在,底片經過鏡頭後方到達上片軸; 另外,照片是直式、而不是我們習慣了的橫式。拍完一張照片後,使用人得用上片旋鈕上片,不然就會重覆曝光。

UniveX A使用從比利時進口、由Gevaert公司特別為Universal生產的UniveX Ultrapan #00卷裝黑白底片, 一卷只有六張,片幅是1.5 x 1.125英寸(約38 x 28.6mm)、 比傳統135的36 x 24mm片幅稍大,售價$0.1美元。 這個片幅與這款底片在當時是Universal的獨門生意,所以在推出UniveX A不久之後也推出了一系列業餘用的沖片與放相設備。

下面的照片是UniveX A的上片軸,軸的一端有一個V字型的槽,機身上有個V字型的金屬片, 使用人得把上片軸的寬開口對正金屬片的尖端才能裝入機身,然後再以順時針方向轉上片旋鈕, 於是上片軸就會卡在槽中不會掉下來。 這個有趣而且與眾不同的設計是Universal的專利,有人認為這是Universal的V字型商標的由來,信不信由您。

拍完一張照片後得依順時針方向轉上片旋鈕,把下一張底片的流水號對正機背後方的圓孔; 拍完整卷底片後,把剩餘部份捲到卷軸內送去沖印,再把空的卷軸放到有上片旋鈕的槽中。

從上面的介紹看來,UniveX A在操作上十分簡單(也很傻爪), 比上兩篇介紹的Kodak No. 2 Bulls-Eye與Ansco Memo容易用得多。 因為UniveX Ultrapan底片早就停產,不太可能看得到UniveX A的拍攝結果,不過依據文獻的記載, UniveX A的鏡頭很簡單(據說是在德國手工研磨,但生產廠商不詳),無法調整光圈與快門速度, 而且底片顆粒也不十分細緻(與今天或二次大戰後的底片比較), 所以UniveX A的照片不能放得很大,也許放兩三倍就是極限,不過在天氣好的時候倒也可以拍到不錯的結果; UniveX後來的底片顆粒較細,在Kodak生產的專業沖放設備上可以放到4 × 3英寸結果仍然不錯。 因為相機與底片都是業餘用,大多數客戶基於有得用就好的心態,對影像品質並不苛求, 要不然UniveX A就不會在短短幾年內熱賣400萬台。

UniveX A在1930年代初當然是很有創意的,雖然看了前文會認為這是抄襲, 不過看看Universal的下一部相機UniveX AF, 相信您不得不承認Universal的工程師的確有一手,往後有機會再說到Mercury時就更是如此了。

UniveX AF右上角有個黑色的按鍵(見下左照片),向裡推可以把鏡頭彈出來,我們會看到支架與蛇腹。 面板中央部份是鏡頭,與UniveX A不同的是,UniveX AF的透鏡在外而簧片快門在機身內鏡頭後方,見下右照片。 面板右下角有個小窗,它的下方有個扁平的金屬桿,推進去時小窗中顯示SNAP, 這是正常拍攝狀態,抽出來時(見照片所示)小窗中顯示TIME,這是長時間曝光用的T快門。

UniveX AF的快門是由面板左上角的一根撥桿操控(見下左照片),使用方式與UniveX A相同,但在T快門時撥第一次打開快門、 撥第二次關閉快門。為了在T快門時讓相機不會震動,面板左下角後方有一根長桿(見下右照片), 把它撥出來後可以讓相機直立在平坦的表面上。另外,UniveX AF還有一個可以夾在機身上的腳架座, 但我從來沒見過這一項配件。

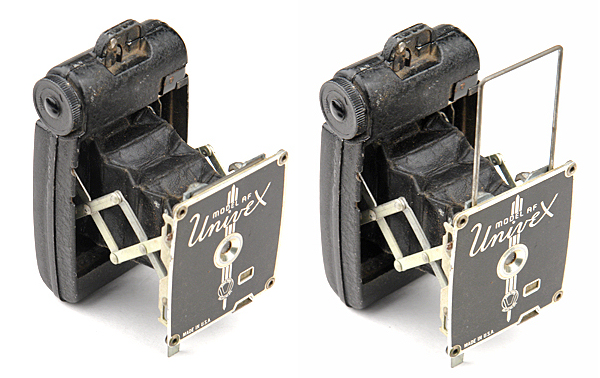

下面的照片是把長桿撥出來讓相機直立的樣子。 與UniveX A類似的是,UniveX AF面板後方有倒凵型的鐵絲框,把它抽出來後與機身上的小方框構成一個觀景窗(見下右照片)。

在機身上觀景窗邊有一個小撥桿(見下左照片黃圈所左),它閂住機身與機背, 把它以逆時針方向轉90度鬆開這個閂就可以取下機背(見下右照片), 我們會看到上片軸、摺疊後的蛇腹、鏡頭等等。與UniveX A不同的是,各AF機型都改成鋁製。

為了吸引更多的顧客,UniveX AF的前方面板有淺綠、淺藍、灰、褐、與黑五種顏色,但以黑色最常見。 發表UniveX AF之後的幾個月內,Universal陸續推出AF-2與AF-3,AF-2的零售價仍然是$1.00美元, 面板還是黑色,但面板上線條花樣與AF的不同、並且用銀紅相間的線條; AF-3比較貴($2.50美元),面板改成銀色。 到了1937年底,AF、AF-2與AF-3總共賣了100萬台,但Universal仍然繼續推出了AF-4與Minicam AF-5兩型,AF-4賣$1.95美元, 但在1938年推出的Minicam AF-5則漲到$3.50美元,它有兩個觀景窗、分別提供水平與垂直取景用。 從AF-2起的各型機背不再與機身分離,而是今天常見的掀背式,從AF-4起鏡頭改用雙透鏡來降低色散、提高銳利度。 UniveX AF系列有很多變型,譬如女童軍型、好萊塢型等,都是為了促銷把相機加上特殊面貌的噱頭,因為流傳不廣,所以就不多談了。

有關UniveX的種種可以參考Cynthia A. Repinski寫的 UniveX Story這本書(見下左照片), 它有272頁、精裝、內有許多黑白產品照片,但不是一本技術性的書。 作者收羅了許多有關Universal的資料,就這一點而言這是一本可讀性十分高的消閒書。 但是,這本書的主要缺點是作者的寫作方式,往往有十多頁的一章居然不分節,有些資料整理得不十分有條理而有點零亂, 相關的討論常常分散到一章中各個角落,找起來十分費時而且吃力。

第二本不是UniveX的專論,它的重點是美國35mm相機工業的介紹: Kalton C. Lahue與Joseph A. Bailey, Glass, Brass, & Chrome: The American 35mm Miniature Camera(見上右照片)。 這本書原本在1972年出版,然後在2002年由奧克拉荷馬大學出版社(University of Oklahoma Press)重印, 有368頁、平裝本。 這是一本內容很廣泛、討論美國小型相機工業的書,其中有許多不為人知的趣事、以及很少見到的廠牌與機型等等。 這也不是一本技術書,但出版30年後還可以重印,一定有其可觀可讀之處,如果您對美系相機的發展有興趣,這是一本很容易入手的好書。

更新紀錄