相機鏡頭:對稱式廣角鏡頭(Hypergon、Topogon、Metrogon、Biogon與Hologon)

冼鏡光

December 25, 2008上線

June 11, 2025搬家到此

![]()

冼鏡光

December 25, 2008上線

June 11, 2025搬家到此

![]()

這是本系列有關相機鏡頭設計的第五篇,

第一篇從透鏡說起交代相機鏡頭的基本觀念與術語;

第二篇古典設計、Triplet與Tessar介紹最早期的古典設計、Triplet與Tessar;

第三篇Ernostar與Sonnar討論兩個20世紀初期的大光圈鏡頭;

第四篇Gauss、雙Gauss、Planar、Biotar從Gauss設計(其實只是一個想法)一直聊到近代的其他發展。

廣角鏡頭設計起源很早,而且很多都是對稱或幾乎對稱的設計;

前文提過,對稱設計的好處是前段產生的某些像差會被後段自然地降低或抵消,於是設計人可以專心處理其它像差與光學問題。

本篇的重點在介紹一些古典而且有名的設計,我們會提到Thomas Sutton的全景鏡頭、Topogon、Metrogon、Biogon、與Hologon。

雖然彼此之間沒有嚴格的先後順序,不過建議在看本文之前先把其它各篇瀏覽一次、熟悉一些常用的詞彙。

Sutton Panoramic與早期廣角鏡頭

根據文獻記載,在1859年就有了可以涵蓋120度左右(約略是135片幅的13mm)的全景鏡頭,

這是由英國人Thomas Sutton(1819-1875)設計的,叫做Sutton Panoramic鏡頭。

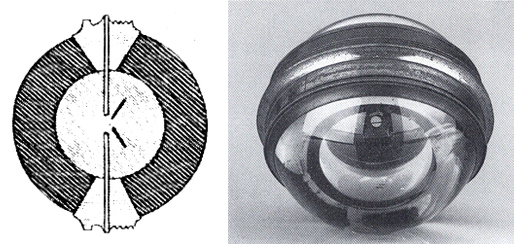

它相當於在玻璃球內挖掉一個小玻璃球後的殼,中間還灌了水,在兩片玻璃之間有個光圈片(見下圖)。

這個鏡頭邊緣失光相當嚴重,所以能用的部份大約只有120度左右的視角,又因為沒有校正球面像差與色散,光圈只能是很小的f/30。

Sutton Panoramic鏡頭還有一個缺點,它拍到的影像是在與鏡頭有相同球心的球面上、

而不是濕版的平面(那時乾版與底片還沒有出現),所以使用上相當不便。

如果您想看看這台Suttpn Panoramic相機、鏡頭、彎成近球面的玻璃(濕)版、與拍得的照片,

請看Christie’s拍賣的這些記錄,相機加鏡頭值$63,000+美元!

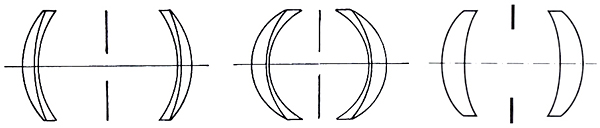

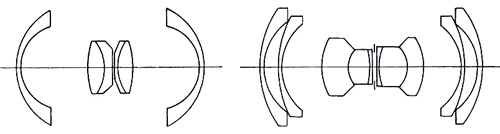

十九世紀後半段有不少對稱設計的廣角鏡頭。 繼Sutton Panoramic之後有1860年紐約的C. C. Harrison與J. Schnitzer公司生產的Globe鏡頭(見下左), 它也是個對稱設計,每一半都是雙合透鏡,在外是凸新月形、在內是凹新月形,視角約80度(約略是135片幅的24mm), 光圈為f/30。接著是1865年由Emil Busch(1820-1888)設計的Pantoskop, 它的效果比Globe好些,視角也是80度,光圈為f/25。 Pantoskop與Globe類似,但透鏡的彎曲程度比Globe的高很多, 它們都是四片二群(4E/2G、2-2)的兩組對稱凸雙合透鏡設計(見下中)。 同年(1865),C. A. Steinheil(1801-1870)發表了兩片兩群(2E/2G、1-1)的Periskop設計, 涵蓋視角不詳,光圈為f/15;不過這個鏡頭並沒有校正球面像差與色散,在市場上不如Globe成功。

但是Hypergon與其它廣角鏡頭一樣,畫面邊緣會嚴重失光,使整個畫面亮度極不均勻,所以鏡頭附了一個連在鏡筒上的花瓣形蓋子, 在曝光時這個蓋子擋在鏡頭中央部位,當曝光時間進行到80%左右時用一個吹氣球(古時候的快門線)把蓋子向旁邊擺開, 讓中央部份曝光。 下面的照片是Clive Russ先生提供的,第一張是Hypergon的正面,焦距是150mm,正右方的小桿用來選兩個光圈之一, 中央可以看到花瓣形的罩子、它與鏡頭的邊緣相連,左邊是吹氣球管子的接頭。 第二張照片是花瓣形罩子移開的樣子,我們可以看到球狀突起的鏡頭。

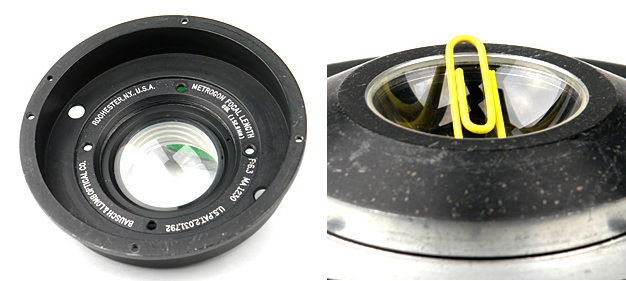

雖然Topogon在相機鏡頭市場上不多見,但在空照相機領域卻十分成功, 從1933年起Carl Zeiss與美國都生產了為數不少空照用的Topogon。 Zeiss生產的當然叫做Topogon,而美國方面則主要是由Bausch & Lomb為軍方生產, 先是與Topogon相同的(4E/4G ,1-1-1-1)的版本,後來又生產了稍許修飾過的(5E/5G ,1-1-1-1-1)版本, 兩者都叫做Metrogon; 據稱Fuji也生產了不少後期的Metrogon。 上右圖是Metrogon的110mm版的結構(5E/5G,1-1-1-1-1)。

Metrogon的視角與Topogon一樣是90度,6英寸焦距f/6.5版可以涵蓋99英寸的大型空照用底片, 12英寸焦距版更可以涵蓋9×18英寸底片。 與Topogon相同的是,Metrogon也有嚴重的邊緣失光,需要用特殊(中央比邊緣深)的漸層減光鏡來平衡中央與邊緣的亮度。 Metrogon從二次大戰起一直用到韓戰甚至越戰初期,大部份是裝在美國空軍的K-17空照相機上,進行偵察測量任務, 透過使用三台K-17加Metrogon的空照相機,重疊後的影像涵蓋角度可以高達194度。

下左照片是6英寸Metrogon的前半部,下右則是深陷的透鏡反面:

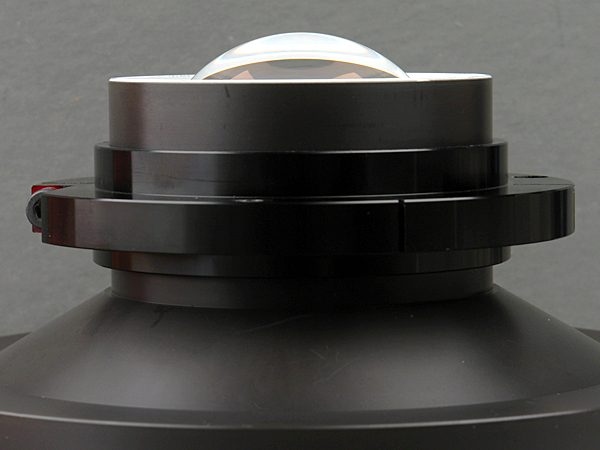

[IMG] http://www.cs.mtu.edu/~shene/FORUM/Taiwan-Forum/Concept/05-Lens-Basic/Metron-Half-Front-Back.jpg [/IMG] 下面兩張是後期12英寸焦距的Metrogon,前方加了用來平衡中央與邊緣透光用的黄綠色漸層濾鏡, 後方的部份可以看到突出來的半球面透鏡。

大多數Metrogon沒有光圈與快門(有些有光圈葉片),很多大相機玩家把Metrogon加上一個鏡間葉片快門使用, 以往S. K. Grimes先生有改裝的服務,但近年己經停止了。 下面是Clive Russ先生提供改裝過、加上鏡間快門的6英寸Metrogon照片,第一張是前方、第二張是後方, 從第二張照片可以看到光圈葉片。 另外,Clive Russ先生指出,他的Metrogon不是由S. K. Grimes先生改裝的。

Ludwig Bertele在1944年為Wild公司(在瑞士的Heerbrugg)設計了一個叫做Aviotar的空照鏡頭(見上右圖), Aviotar與1934年的Biogon非常相像,差異是原來在前方的三合透鏡改成雙合透鏡,接下來的雙合透鏡變成三合透鏡, 並且原本在最後的凹新月形透鏡也改成一個凹新月形三合透鏡, 所以鏡頭的組成是九片四群(9E/4G、1-2-3-3)。 這個鏡頭的視角是60度(約略是135片幅的28mm),光圈為f/4.2,而且變形程度低到可以忽略。

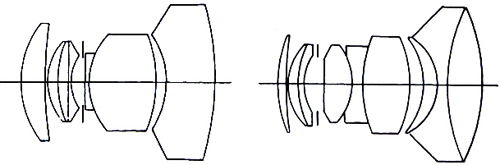

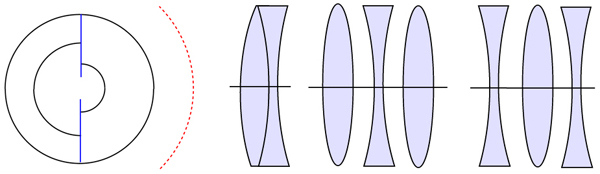

我們目前熟悉的Biogon是個完全不同、而且也是二次大戰後最重要的新設計。 大戰結束後,俄國光學專家M. M. Roosinov在1946年建議把兩個倒裝望遠鏡頭的設計背對背接在一起, 形成一個大致上對稱的結構(見下左圖),於是得到一個新的廣角鏡頭設計。 倒裝望遠設計指的是鏡頭前方有一個職司發散的凹透鏡組,後面跟著一個小而緊湊的成像用凸透鏡組, 因為兩組倒裝望遠透鏡背對背相接,所以鏡頭前後方都有相當凸出的透鏡,在大多數情況下是凹新月形透鏡; 這種(Roosinov的)設計可以讓視角大到66度時中心與邊緣的亮度仍然相差不大。

[IMG] http://www.cs.mtu.edu/~shene/FORUM/Taiwan-Forum/Concept/05-Lens-Basic/Lens-Roosinov-Aviogon-s.jpg [/IMG] Ludwig Bertele在1952年再度為Wild公司設計空照鏡頭時就用了Roosinov的原理,他把這個鏡頭叫做Aviogon(見上右圖)。 Aviogon的焦距是115mm,最大光圈為f/4.5,可以涵蓋1818cm的片幅,而且影像變形控制在0.01mm以下。 Aviogon是十片六群(10E/6G、1-1-3-3-1-1)的架構,兩組透鏡差不多以光圈部份對稱。 因為它優異的光學特性,Aviogon很快就取代了Topogon與Metrogon成為空照的標準配備。

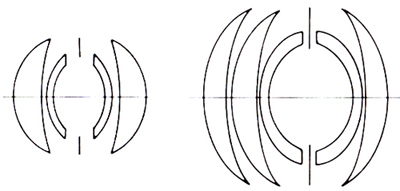

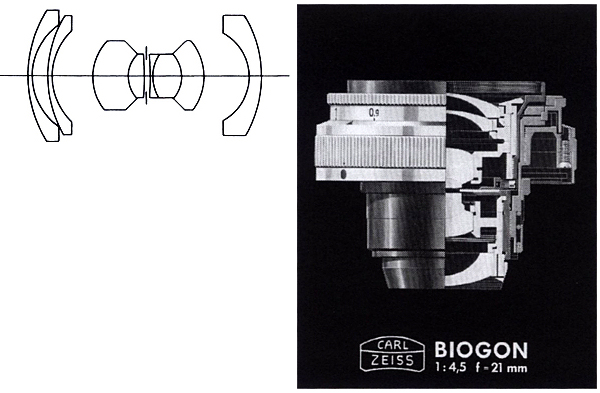

Carl Zeiss在二次大戰後再度生產Contax RF機型,但因為原來Dresden廠房在戰爭中被炸毀、 而且Dresden又在東德境內(請看這篇文章的說明),因而西德Zeiss Ikon幾乎得從頭做起, 當然也想推出一系列比戰前更好、更先進的產品, 所以要求Bertele設計一個超廣角鏡頭。 Bertele的做法是把Aviogon簡化成下左圖的樣子,仍然叫做Biogon,不過與戰前的樣子大不相同。 與Aviogon相比,新的Biogon中原來在前段的三合透鏡簡化成雙合透鏡,後段的兩片凹新月形透鏡也簡化成較厚的一片, 所以這是個八片五群(8E/5G、1-1-2-3-1)的設計。

Carl Zeiss為Contax RF機型生產了兩個Biogon,分別是21mm f/4.5(見上右的廣告)與35mm f/2.8, 後來也為Contarex (SLR)生產了21mm f/4.5,不過Contarex的反光鏡片必須先彈起來鎖住後才能裝鏡頭。 因為Biogon的鏡後距(從鏡頭最後一片透鏡到底片平面的距離)很短,Distagon出現後Contarex的Biogon就停產了。 此外,Carl Zeiss也為Leica M機型生產過少量的21mm f/4.5。 目前Biogon是Carl Zeiss非SLR機型廣角鏡頭的主力,從大型4×5相機(應該已停產多年)、 到中型66與135底片機型(譬如Contax G與Leica M)都會看到Biogon; 以135底片機型而言,焦距在21mm到35mm之間,4×5機型則是75mm。

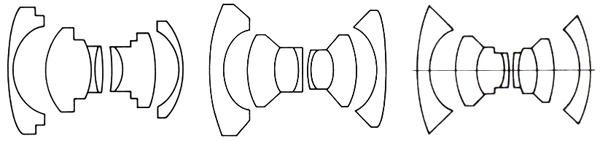

Ludwig Bertele為他的Biogon申請了專利,其中有前後各三片凹新月形透鏡、視角高達120度的版本, 但不包含前後各一片凹新月形透鏡的型式(因為Roosinov已經討論過這樣的設計),所以其它廠家可以採用。 正因為如此,Schneider的Super Angulon(含大型機與Leica版)、Rodenstock的Grandagon(大型機)、 與Nikon的Nikkor SW系列(大型機)鏡頭才能上市。 下圖自左而右是Nikon Nikkor SW f/4(7E/4G、1-3-2-1)、 Rodenstock Grandagon f/4.5(8E/4G、1-4-4-1) 與Schneider Super Angulon f/5.6(8E/4G、1-3-3-1)的光學結構圖; Nikon版比較特別的是中央部份,它用凸-凹-凸的三合透鏡,但Rodenstock、Schneider與Carl Zeiss都用凹-凸-凹的方式:

Carl Zeiss與Nikon都為SLR生產過Biogon類型的鏡頭,兩者都是從RF版改來。 首先是Carl Zeiss在1958年推出Contarex版Biogon 21mm f/4.5, 它是個八片五群(8E/5G、1-1-2-3-1)的Biogon標準設計,見下左圖; 次年(1959)Nikon也發表了RF版與SLR版的Nikkor-O 2.1cm f/4, 光學結構是八片四群(8E/4G,1-3-3-1),見下右圖。 這兩個鏡頭在使用時得彈起並且鎖住反光鏡、而且用外掛觀景窗取景構圖。

請注意,Nikkor-O 2.1cm f/4只能在Nikon F與F2上使用; Nikon在1965年12月把接環稍做修改,於是從序列號碼225001起的Nikkor-O 2.1cm f/4才能在Nikkormat機型上使用。 但是,千萬不要把這個鏡頭裝在其它Nikon SLR機身上,因為鏡頭尾端會損壞反光鏡, 所以要玩這個鏡頭的朋友最好多投資買一台Nikon F或F2機身,並且加一個21mm的外掛觀景窗。 下面的照片是Nikkor-O 2.1cm f/4鏡頭、把它裝上Nikon F2AS機身、以及打開快門簾幕後鏡頭最後一片透鏡的位置:

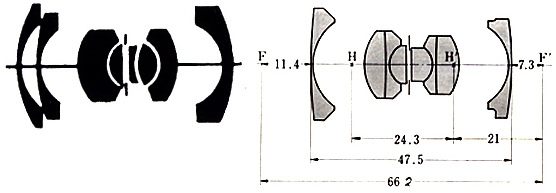

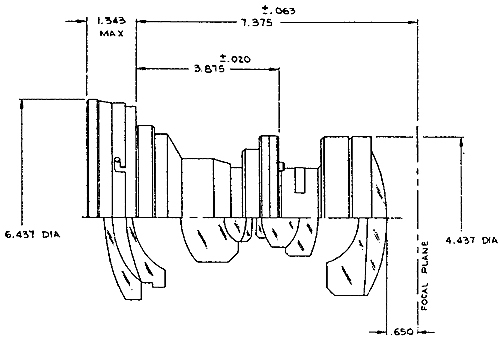

Biogon的設計也在空照的領域使用。 下面是由美國Pacific Optical公司在1960年代末生產、叫做Paxar B的軍用偵察Biogon類鏡頭(見下圖), 光學結構是十片五群(10E/5G,1-1-3-3-2),焦距是3英寸(76mm)、光圈f/4.5、視角90度、 涵蓋範圍4.5×4.5英寸(約11.4×11.4公分)、鏡筒長8.068英寸(20.5公分)、重8.5磅(近3.9公斤), 但鏡後距(最後一片鏡片到底片平面距離)只有0.65英寸(約1.65公分)。

下面是Paxar B的前方與後方的照片,第二張中有一片CF卡讓您比較鏡頭的大小,鏡頭中央部份的空隙是裝光圈與快門用的。 第三張照片中較小的是Rodenstock為Graflex公司生產的Grandagon 58mm f/5.6,涵蓋範圍是6×7公分, 它與Paxar B相比根本就是小巫見大巫。

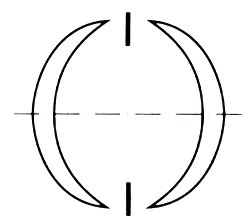

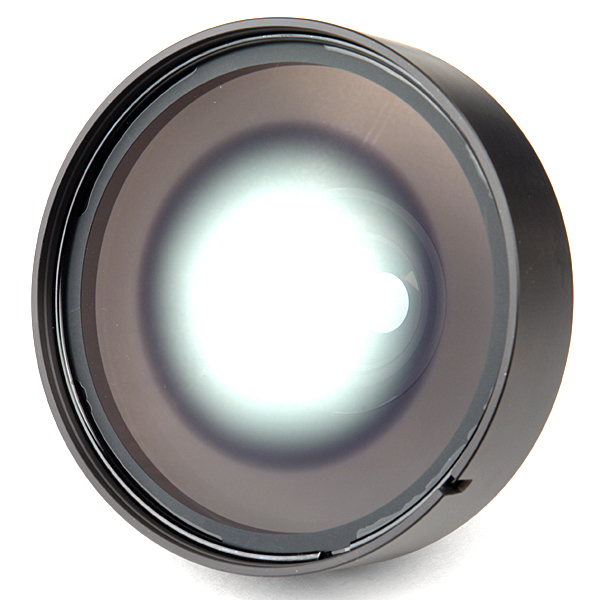

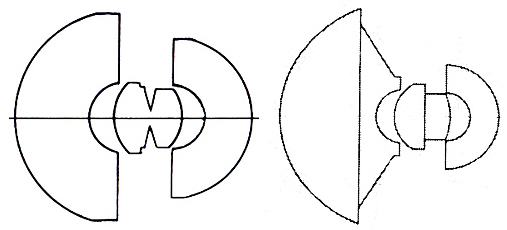

Hologon從一開始就是為36×24mm的135相機設計的,它最早的型式是15mm f/8、視角110度、變型極低、 光學結構是三片三群(3E/3G、1-1-1),見下左圖。 不過Hologon邊緣失光十分嚴重,得要加中央深邊緣淺的漸層減光濾鏡平衡通光量, 又因為光學結構(中央一個實心球形透鏡)不容許裝光圈,Hologon只有一個f/8光圈可用; 另外,因為最後一片透鏡太靠近底片平面而且鏡筒很短,Hologon也無法在SLR上使用。

Carl Zeiss先是把Hologon裝在一台從Contarex變化而來的Hologon Ultrawide機身上、 當成一台不能換鏡頭的超廣角相機使用(生產年份是1969到1975), 1972年Carl Zeiss也為Leica生產了少量的M-mount Hologon 15mm f/8。 因為產量少,Hologon Ultrawide相機與Leica版Hologon 15mm f/8在二手市場上不很常見,價格十分高、而且有時高得到離譜。

Hologon的光學結構可以看成是球形透鏡的變型,球心部份不是實心、而是換成一個像球一般、而且與前後兩片透鏡分離的凸透鏡, 但Hologon與球形透鏡最大的不同就是影像是在平面、而不是在球面上。 另一方面,因為Hologon 15mm f/8的透鏡組成是凹-凸-凹的方式,它也可以視為Triplet的一個極端變型; 不但如此,我們更可以把中央的凸透鏡看成是兩個凸透鏡接在一起,左右兩側各有一個凹新月型透鏡, 因此在原理上Hologon也可以看做是Biogon的變型。

從Contarex之後,Zeiss Ikon在相機業的龍頭地位逐漸被日系廠商取代, 再加上Hologon不適合在SLR上使用,於是在SLR當道下Hologon在市場上消失。 Kyocera/Yashica在1994年推出Contax G1後hOLOGON有了新舞台, 不過給Contax G1用的Hologon是16mm f/8,光學結構改成五片三群(5E/3G、2-2-1),見右上圖。

下面是Clive Russ先生提供、Contax G1/G2用的Hologon 16mm f/8照片。 第一張左邊是鏡頭、右邊是4X漸層減光濾鏡,第二張是把鏡頭與觀景窗裝上Contax G2的樣子,第三張是加上了4X漸層減光濾鏡。

為Contax G1/G2生產的Hologon 16mm f/8也許是最後的一批Hologon鏡頭, 因為隨著倒裝望遠式廣角鏡頭設計日漸成熟、以及對較大光圈的需求,目前各廠商都不再採用對稱式或Hologon式設計廣角鏡頭, 縱使是還在生產RF機型的廠家也都改用倒裝望遠式設計,連Carl Zeiss本身的ZM系列15mm f/2.8也使用Distagon倒裝望遠式。

更新紀錄