Zeiss Ikon Contaflex大系 (一): Contaflex I和II(1953/1954)

冼鏡光

April 1, 2010上線

June 27, 2025搬家到此

![]()

冼鏡光

April 1, 2010上線

June 27, 2025搬家到此

![]()

二次大戰結束前,盟軍在1945年2月13日和14日大舉轟炸德國Dresden時炸毁Zeiss Ikon廠房,

不少設計圖(包含Syntax)在大火中消失,人員傷亡更不在話下。

後來在1945年4月13日,美軍巴頓軍團攻佔Jena;5月8日德國投降;

六月,俄軍進入Jena搬走Zeiss Ikon工廠的設備;

6月24日美軍把Carl Zeiss Jena的84位主要人員與Shott & Gen. Glassworks的41位員工遷到在Württemberg的Heidenhelm;

6月30日美軍撤出Jena;

7月1日俄軍依雅爾達密約進入並且佔領Jena。

接下來,留在東德的Zeiss人員開始發展第一台近代、使用五稜鏡和M42螺紋的Contax S,並且在1949年上市。

遷到西德的Zeiss人員幾乎要從頭開始,好在是原來在德國南部斯圖加(Stuttgart)的廠房受損不大、並且還存有戰爭時期的零件,

因而可以繼續生產一些戰前的機型。

另一方面,Zeiss Ikon也從頭拚湊出戰前的Contax II和III,加上改良之後以Contax IIa和Contax IIIa名稱上市,

然而鏡頭產能不足,還得使用他廠(譬如Voigtländer)甚至東德Zeiss的產品。

Contaflex在設計上並不是頂級機型,它的著眼點是中階平價非專業相機,所以在設計上有不少折衷,重要的有:

不能更換鏡頭(Tessar 45mm f/2.8)、最高只有1/500秒的鏡間快門、反光鏡在拍攝後不會放下來(上片時才會下降)。

Contaflex是早期流行較廣的SLR中唯一不能換鏡頭、而且也是第一個使用鏡間快門的機型(之後也有若干廠家跟進),

不會自動下降的反光鏡一直是德系SLR從戰前到戰後的「傳統」,

從Contaflex I到最後一型Contaflex S十多年中這三項「功能」一直沒有變化,

但日系機型到1950年代末和1960年代初早就跨過這些門檻、大步向前邁進了。

Zeiss Ikon在1954年推出有內建但不和曝光系統連動測光表的Contaflex II,

之後Zeiss Ikon陸續推出Contaflex III(1956)、Contaflex IV(1956)、Contaflex Rapid(1958)、

Contaflex Super(1959)、Contaflex Super B(1962)、Contaflex Super New(1964)、

Contaflex Super BC(1965)、與Contaflex S(1968)等較高檔機種,以及Contaflex Alpha(1957)、

Contaflex Beta(1957)、與Contaflex Prima(1959)等較低價機型。

其中II、IV、Beta、Prima、Super、Super B、Super New都有內建Selenium測光表,

但只有Super B的測光表可以由機身控制曝光;Super BC與Contaflex S則改成用CdS的TTL測光。

這些機型中,Super B是第一台由非TTL測光表達成自動曝光的量產135相機。

在這篇文章中,我打算先介紹Contaflex I和II,以後各篇再分別討論其它機型。

國內玩家對日系SLR如數家珍,但給我的印象是不少玩家似乎認為SLR從日系機型開始,

對在日系機型以前的SLR好像認為不存在或不關心,所以這系列文章希望為不很熟悉德系SLR的同好提供一些資訊。

要提醒各位的是,本系列不包含最後一型Contaflex 126(1967),因為它是用126卡匣底片而非135底片機型,

而且Contaflex 126在設計上也和其它Contaflex 135底片機型格格不入。

源頭

Zeiss Ikon在1926年成立,1935年推出Contaflex,這一型Contaflex使用35mm底片、機身上裝了和曝光系統不連動的測光表,

但它是一台雙鏡反射式(Twin-Lens Reflex、TLR)相機。

推出這一型Contaflex TLR之後就沒有後續機種,畢竟在1930年代Zeiss Ikon的135機型是以Contax為主。

就在Contax和Leica的連動測距RF機型當紅的日子,史上第一台135底片用的SLR Kine Exakta於1936年問世,

在實用和方便上SLR要比RF機型強得多,很自然地Zeiss Ikon也開始研究SLR科技。

記錄顯示在1937年時Zeiss Ikon的設計發展部主管Hubert Nerwin曾經領導研究過使用五稜鏡的SLR機種,叫做Syntax,

這是在Contax II機身上加了五稜鏡和反光鏡的SLR,並且在1941年申請專利。

由於二次大戰的緣故,整個Syntax計劃停頓、轉而支援德國政府生產軍備。

Contaflex SLR誕生

當西德Zeiss Ikon逐漸站穩腳步的時候,戰後的先期SLR機型逐漸出現

(Contax S、Exakta、Gamma Duflex、Praktica、Rectaflex等),

如果繼續生產Contax IIa和Contax IIIa而沒有競爭產品,終究會失去SLR市場。

於是Zeiss Ikon在1953年推出Contaflex(以下叫做Contaflex I)。

Contaflex I在當時並不是什麼登峰造極之作,但是它的確有當時的前衛科技,譬如五稜鏡、裂像和微稜對焦屏、

開放光圈對焦自動收縮光圈拍攝等等,再加上Carl Zeiss鏡頭和做工紥實的機身,很容易說服購買人掏腰包。

在我個人用過和玩過的1950年代早期SLR和其它相機的經驗中,Zeiss Ikon產品的確名列前茅,而Contaflex更是SLR中前茅的前茅。

Contaflex I機身

下面是一台裝了原廠遮光罩的Contaflex I:

Contaflex I的機頂很簡單,下面照片右側是底片敏感度盤兼倒片旋鈕,左側是底片計數盤兼上片旋鈕, 請注意到五稜鏡上有Zeiss Ikon商標。 另外,機名CONTAFLEX是正體字,往後有若干型是花體字。

下面是上片旋鈕,得要以順時針方向轉一圈才能完成上片。 有細齒的內環是底片計數環,使用人可以透過細齒轉動這個環。 中央突起的圓柱是快門鈕,中空部份可以接快門線。

下面是倒片旋鈕的照片,中央部份設定底片敏感度,但因為沒有測光表,這只能看成幫助記憶而已。 旋鈕上標了ASA敏感度(16到200),白底黑字COLOR的DIN敏感度(日光彩色片用),以及黑底白字COLOR的敏感度(燈光彩色片用)。 使用人可以透過三個小突起旋轉ASA/DIN轉盤、讓敏感度值對正外環的小三角形,照片中是定在ASA 100。

Contaflex I機底(見下面照片)中間是腳架孔,靠近機背和鏡頭底下有三個小突起,它們是三個支撑點, 讓相機可以穩穩地放在桌面上不會晃動。 比較小的圓鈕是倒片用,按下去之後才可以用機頂的倒片旋鈕倒片。 機底兩側各有一個較大的圓形旋鈕,每一個都有可以向上扳起來的半圓把手,扳起來後左邊的以順時針方向、 右邊的以逆時針方向旋轉90度後就可以把機底抽出來、和機身分離。

下面是把機底抽出一部份的樣子,請注意到腳架孔留在機身內,而且兩個半圓形把手被扳了起來、旋轉後的樣子。

下面是把機底完全抽出來後的照片。 我們可以看到底片自左往右捲,機身內沒有簾幕快門,而且反光鏡是在彈起來的位置。 所有Contaflex SLR都用鏡間葉片快門,而且因為機底的設計方式,後期機型還有可以更換的機背! 更重要的是,所有Contaflex SLR都沒有快速回彈反光鏡,上片同時上快門並且降下反光鏡, 方便使用人取景構圖,按快門鈕拍攝後,反光鏡向上彈就不再下來了。

下左照片是拍攝後的狀態,反光鏡彈了起來,可以清楚地看到光圈葉片以及在它前面的快門葉片。 上片後反光鏡會放下來,而且反光鏡後方的一個硬屏幕也會一併放下擋在底片前方,所以下右照片中看到的是這個屏幕。

下面是從上方向下看的操控部份。 鏡頭左上方(照片下緣)有外接閃光燈同步線插座。在花瓣樣對焦環下方刻了從3英尺(80cm)到無限遠的對焦距離, 對焦環後方銀環上有一組光圈值(見上面照片),這是用來決定景深用的; 譬如說,如果光圈是用f/4,於是兩個4對正的距離刻度就是景深範圍。 接下來,有齒的是快門速度環,它可以旋轉讓上頭的圓點對正期望的快門速度,照片中是定在1/500秒。 鏡頭最後端是光圈環,環上有個小把手(照片右上角),把它往下按可以轉動光圈環讓期望的光圈f值對正機身上的三角形標示, 照片中是選了f/5.6。 在快門速度500邊上有一個標了M、X和V的槽和一個扳手,扳到V時是快門延遲(自拍),按下快門鈕後大約有12秒的延遲時間。 M與X選擇外接閃光燈同步快門速度,M是給那些中等發光時間的燈泡使用,快速發光燈泡和電子閃光燈得用X。 選擇好M或X後,相機會自動切換到合用的快門速度。

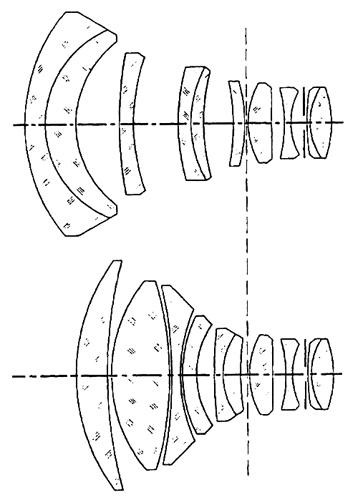

Contaflex I的鏡間快門作業方式要比想像中複雜得多。 鏡間葉片快門裝在光圈葉片前方,選擇光圈時會改變光圈葉片開孔大小、但不影響快門葉片。 上片和上快門之前,快門葉片是收攏的; 上片後反光鏡下降、反光鏡後面的屏幕也擋在底片前方,同時快門葉片和光圈葉片全開露出方便構圖。 按下快門紐後,快門葉片全部收攏擋住光線、而且光圈葉片收到既定大小,然後昇起反光鏡片和它後方的屏幕讓出光路, 接著快門葉片全開開始曝光,最後再收攏從而曝光完成。

另外,鏡頭上有可以加裝其它配件的陰螺紋(據說早期是陽紋),口徑是今天不太常見的27mm,這是從手上有陰紋的機型測出來的, 陽紋版的口徑不詳(見下面Contaflex II的討論)。 不過,Contaflex I的濾鏡似乎都沒有螺紋,而是套在鏡筒上。

最後值得一提的是,1953年的Contaflex I就已經有日後常見的裂像加微稜(外圈)對焦屏。

然而其它的內部報導卻是另一番景像。 戰後Zeiss Ikon把德國兩大鏡間快門廠Deckel(生產Compur快門)和Gauthier(生產Prontor快門)併入旗下, 為了讓這兩家快門廠可以持續生產快門,就得大量生產使用鏡間快門的相機; 再加上鏡間快門比較便宜,於是當時的主管Heinz Küppenbender博士獨排眾議而堅持使用鏡間葉片快門。 現在看來當時的決定是正確的,因為Contaflex I的鏡間快門比東德的Contax S簾幕快門準確而且可靠, 並且日系(Topcon等)、德系(Bessamatic等)、 甚至美系德製(Kodak Retina)的SLR也相繼採用鏡間快門設計中級和入門級SLR。 然而,隨著簾幕快門可靠度提高、更換鏡頭的需求日增等等因素, Contaflex後期仍然使用鏡間快門的機型就顯得有點落伍(特別和日系較好機型相比), 雖然這些Contaflex機型在技術層面仍然領先不少,所以Zeiss Ikon在1959年推出高價的專業機型Contarex時就改回簾幕快門。

所以,Zeiss Ikon在1953年推出Contaflex I時沒有快速回彈反光鏡,實在是追隨當時SLR的主流。 然而在具有近代型式快速回彈反光鏡的Asahiflex IIb出現後,日系SLR機型都紛紛加上這項功能, 而且德系機型也慢慢跟進,甚至於連Zeiss Ikon的專業相機Contarex都如此時,Contaflex還是固守原本的設計。 於是到了1960年代初,Contaflex系列就有點無法和其它機型相比了,雖然在整體科技上還可以維持領先的局面。 所以,最高速為1/500秒的鏡間葉片快門和缺乏快速回彈反光鏡是中後期Contaflex機型的兩大缺點。

這個想法的出發點是很好的,而且Zeiss Ikon也的確為Contaflex I和II生產了一個1.7X望遠鏡頭、 把焦距延伸到76.5mm的中度望遠(見後文),但另一個0.8X廣角鏡頭卻沒有上市。 然而Zeiss Ikon很快就發現市場需求遠大於此,因而不得不改變鏡頭的設計, 所以從Contaflex III起雖然鏡頭還是固定的,但前段可以更換,有35mm、85mm、115mm、甚至於1:1微距鏡等選擇。 這些鏡頭會在往後講Contaflex III和IV時再談,目前暫且按下不表。

因為除了測光表之外Contaflex II和Contaflex I的第三型完全相同,所以下文就只談測光的部份。 Contaflex II的測光表有兩型,第一型使用兩段式的數值系統、第二型使用指針,目前市面上兩型都有,但以第二型多一些。

前面介紹Contaflex I時提過有些機型的鏡頭有陽紋、有些有陰紋,因為沒有見過這個差異,所以不敢妄言推斷, 但手上的Contaflex II也有此差異。 下左照片是Contaflex II第二型,它有27mm陰紋可以裝27mm的配件。 下右照片是Contaflex II的第一型,在鏡筒外側有近似27mm的陰紋,鏡筒內側則沒有螺紋,照片中鏡筒內側的圈圈不是螺紋!

下左照片是倒片旋鈕部位,倒片旋鈕是中央突起有細齒的圓柱,而不是底部的環。 旋鈕底端內環有一個圓形突起,推或拉這個突起部可以轉內環,直到細線刻度對正使用的底片敏感度為止, 照片中是定成ASA 80(黑底白字處);在ASA標示對角線方向是對應的DIN敏感度。 Contaflex II上能用的ASA敏感度有5、10、20、40、80、160和320,如果底片敏感度不在標示中, 就把刻度依比例定在兩個標示之間。 照片右方有一個弧形小窗,窗內有一組數值和一根指出讀數的指針。 下右照片是測光表上方部位,我們看到有黑底白字和綠底白字兩個區域; 它上方的環有個缺口,上頭標了一個倒三角形和2與4兩個值,三角形是選用測光值的標示, 2和4是濾鏡因子、分別表示因為裝了濾鏡而得增加兩倍和四倍曝光量,如果濾鏡因子不是2或4,就使用中間位置。 三角形位置相當於濾鏡因子為1、表示不必增加曝光。

測光表的使用方式很簡單。 我們先說光線充足的場景,在這個情況下不要打開測光表的蓋子(所以看得到蓋子邊緣的綠色標示),把相機以橫拍方式對正被攝體, 於是弧形小窗中的指針會動,記下它停留的位置(下面照片是在5和6之間並且靠近5)。 接著轉倒片旋鈕底端外環,讓三角形對正綠底白字部份的對應數字,如果相機上加了濾鏡,就用對應瀘鏡因子的位置對正記下來的值, 照片中是對正5(假設沒有使用濾鏡)。

在光線不足的場合,首先得把測光表的蓋子打開(於是看不到邊緣的綠色標示),接下來的測光過程依舊, 但得要用黑底白字那個區域的標示。

最後,把環上對應的光圈和快門速度在鏡頭上定出來就可以拍攝了。 上面照片中ASA敏感度是定在80和160之間(心目中是100,但小差異影響不大),測光表指針在5和6之間,不妨看成是5。 把外環的三角形標示對正綠色區域中的5之後(假設是光線充足), 我們得到曝光參數是f/16和1/500秒或f/22和1/250秒;快門速度無法再慢了,因為最小光圈是f/22!

在測光前當然得先定好底片敏感度,照片中是ASA 100; 打開蓋子並且讓相機對正被攝體,於是指針會移動。 接著轉動倒片旋鈕底端的外環,小窗中的白色圓圈也會跟著動,使用人得把圓圈轉到指針正上方, 於是對應的光圈和快門速度就可以從轉盤上讀出來。 上右照片指出可以用f/22和8秒、f/16和4秒、f/5.6和1/2秒、f/2.8和1/8秒等等。

Zeiss Ikon為Contaflex和其它機型生產過若干型叫做Ikoblitz的外接閃光燈,早期都使用閃光燈泡。 下面照片是稍晚的Ikoblitz 4,上排左是正面,它有一個無接點的閃光燈腳。 上排右是Ikoblitz 4的反面,它有一個從底片敏感度和對焦距離計算光圈值的轉盤, 把盒子上方(照片右上角)的簧片扳起來可以把上半部的套子拉出,於是會看到下排左的樣子。 這個部份有同步線,中央是閃光燈插孔,插孔下方(照片中的右方)有一個圓柱形把手, 抓住它用順時針方向轉一圈就可以把反光扇葉張開成圓形,這是下排右的照片。

接著把閃光燈裝上燈座、把同步線插到鏡頭左側的插孔就安裝完成。 如果是用中等發光時間的燈泡,鏡頭左側的閃光燈同步速度得定在M,快速發光燈泡和電子閃光燈要用X。 下面是把Ikoblitz 4裝在Contaflex II第二型上的樣子,當然也可以裝近代的閃光燈,但仍然得用同步線(因為燈座沒有接點)。

下面是使用Teleskop 1.7X的整組配件,照片左方是裝鏡頭用的接環,右方是鏡頭本身。

下面是接環正面(左)和反面(右)的照片。 接環中央是裝鏡頭的螺紋,兩側銀色部份是扣子、裝上機身後會扣在機身上不會滑動。 接環正面下緣有一個簧片,向下按可以把接環正面下緣的小桿下壓、從而鬆開鏡頭。

Contaflex I和II鏡頭兩側各有一道裝接環用的細槽(見照片中黃色的標示), 把接環兩側順著這兩條槽向上推、聽到咔聲表示接環已經就定位而且扣緊,裝好後就是照片左上角紅框內的樣子。 把接環頂端兩側的銀色片向內壓可以鬆開兩側的扣子,於是往下拉就把接環抽離機身。

最好先把相機鏡頭對焦到無窮遠再把Teleskop 1.7X裝入螺紋,轉到聽到咔聲就表示鏡頭已經鎖緊,於是安裝完成(見下面照片)。

Teleskop 1.7X之所以會被接環鎖緊,靠的是接環底緣有一根突出的小桿(見前文)以及鏡頭底部的一個細槽(下左照片的黄圈), 當鏡頭轉到某個程度後桿子會卡到槽內,這是近代SLR/DSLR鎖鏡頭的方式。 要取下鏡頭時先鬆開這個機制,接環底端有個簧片(下右照片的黃圈),向下按會把小桿縮入接環內, 於是就可以把鏡頭從接環上轉下來,上面已經提過了。

下面是裝好Teleskop 1.7X後的照片,因為相機鏡頭是對焦到無限遠,裝了Teleskop 1.7X後要用望遠鏡頭上的對焦環對焦, 鏡頭上也標了景深刻度。 事實上,相機鏡頭不一定得要對焦到無限遠,但是望遠鏡頭上的距離和景深就不正確了。 另外,加裝Teleskop 1.7X之後的光圈不會改變,也就是鏡頭變成76.5mm f/2.8。

這些Proxar近拍鏡沒有螺紋(屬於罩在鏡筒外側的A28.5類,口徑28.5mm),使用時把它罩在鏡筒上往內壓到低就行了, 上右照片是個例子。 兩個或多個Proxar近拍鏡也可以叠在一起使用提高放大率,但影像品質會下降。

用Steritar A拍攝立體影像時相機得橫拍而且絕對水平,要不然兩個影像重叠不準會使3D效果降低。 另外,對焦時微稜和裂像功能也不能使用(因為觀景窗太暗),用泛焦距離對焦和小光圈是必要的。 因為手上沒有Steritar A、而且對立體攝影興趣缺缺,所以無法做進一步的說明。

下面照片是Contaflex II第二型透過一個27-37上昇接環和一個37-28超薄下降接環把Nikon WC-E24 0.66X廣角鏡頭接起來的樣子, 這等於有了30mm的廣角鏡頭。因為28mm的配件以Nikon產品為主而且也最好, 所以我試了所有手上的Nikon 28mm配件(WC-E63 0.63X、TC-E2 2X、TC-E3ED 3X、TC-E3PF 3X和FC-E8 0.2X魚眼), 結果發現只有WC-E24 0.66X和WC-E63 0.63X可以在Contaflex I和II上正常對焦, 魚眼和望遠鏡頭幾乎無法對焦(可能是Contaflex I和II的最短對焦距離太長)。 縱使是可以裝WC-E24 0.66X或WC-E63 0.63X,畫面邊緣明顯地相當鬆散,不過這的確是讓Contaflex I和II有廣角能力的一個辦法。

有趣的是Nikon TelescoMicro 8×20D和TelescoMicro ED6×18D都可以在Contaflex I和II上正常使用, 兩者分別把焦距延伸到360mm(45mm×8)和270mm(45mm×6); 不但如此,兩者的超級微距能力一樣可以運用自如,比Proxar方便得多,只是失光太多不好對焦。 下面照片是把Nikon TelescoMicro 8×20D裝在Contaflex II上的樣子, 在使用時得用毛玻璃部份對焦(因為微稜與裂像部份由於亮度不足而無法使用)。 Nikon TelescoMicro 8×20D是TelescoMicro ED6×18D的前身,但後者用了ED玻璃。

有一點值得一提,裝Teleskop 1.7X的接環口徑是33mm,加上一個33-37上昇接環也可以用37mm的鏡頭配件, 不過鏡頭前端到配件的距離稍遠,容易產生暗角。 遺憾的是,縱使加37-28下降接環,Nikon的28mm鏡頭除了廣角之外,其它的仍然無法對焦。 下面是兩個例子,第一張是加上Tiffen MegaPlus 2X的樣子,焦距是90mm(452),畫面邊緣有一丁點暗角; 第二張是裝了CrystalVue SharpShooter 8X單筒望遠鏡的樣子,焦距是360mm(45×8),沒有暗角。 要注意的是,除了有對焦環的鏡頭之外(譬如CrystalVue SharpShooter 8X), 使用其它鏡頭得用相機鏡頭對焦,但是相機鏡頭的對焦環陷在接環內部,使對焦不很方便。

Zeiss Ikon也為Contaflex I和II生產過顯微鏡接環(下左照片), 它也需要用到裝Teleskop 1.7X的接環(下右照片),但不會像Teleskop 1.7X那樣鎖住。 裝上機身後黑筒部位可以轉動、用後方的螺絲固定位置,前方開孔則罩到顯微鏡上並且用前方螺絲固定位置。

因為個人不用顯微鏡,也不知道這個顯微鏡接環和那一些顯微鏡相容、更不知道那一型顯微鏡要加什麼配件,所以無法做進一步的說明。

這一篇是Contaflex SLR系列的第一篇,介紹了Contaflex I與II和它的一些配件。 Contaflex I與II和其它系列機型不很相容,所以往後的介紹中我們會看到其它的改良和當時先進的科技, 但是Contaflex的三個主要缺失全都沒有改善,當日系比較便宜而且沒有這些缺點的機型出現後,購買人轉向是必然的現象。

下面是135底片的SLR從發源(1936年)到推出Contaflex II(1954年)之間的重要事件, 這十多年的重要發展不包含Zeiss Ikon在1941年設計和取得專利的Syntax(因為戰爭而沒有生產上市), 也不包含俄製的Gomz Sport(因為落在Kine Exakta之後, 見Kine Exakta:史上第一台135片幅SLR相機一文的說明)。 所以,當德系SLR已經進步到使用五稜鏡的眼平機型、兼有裂像和微稜對焦、再加上不連動的測光表時, 日系要到1952年才推出腰平式SLR(大致上是戰後Praktiflex的類似產品,但做工好得多); 事實上,日系機型要等到1960年代中葉左右才逐漸追上甚至超越德系機型。

以下是Contaflex I和II的規格比較:

下一篇我們談Contaflex III和IV,Zeiss Ikon讓這兩型相機可以換鏡頭了,只是不是我們想像的方式!

更新紀錄